絶え間なく電力を送る!

電車を動かすトロリ線

コツコツとがんばる

トロリ線のヒミツ

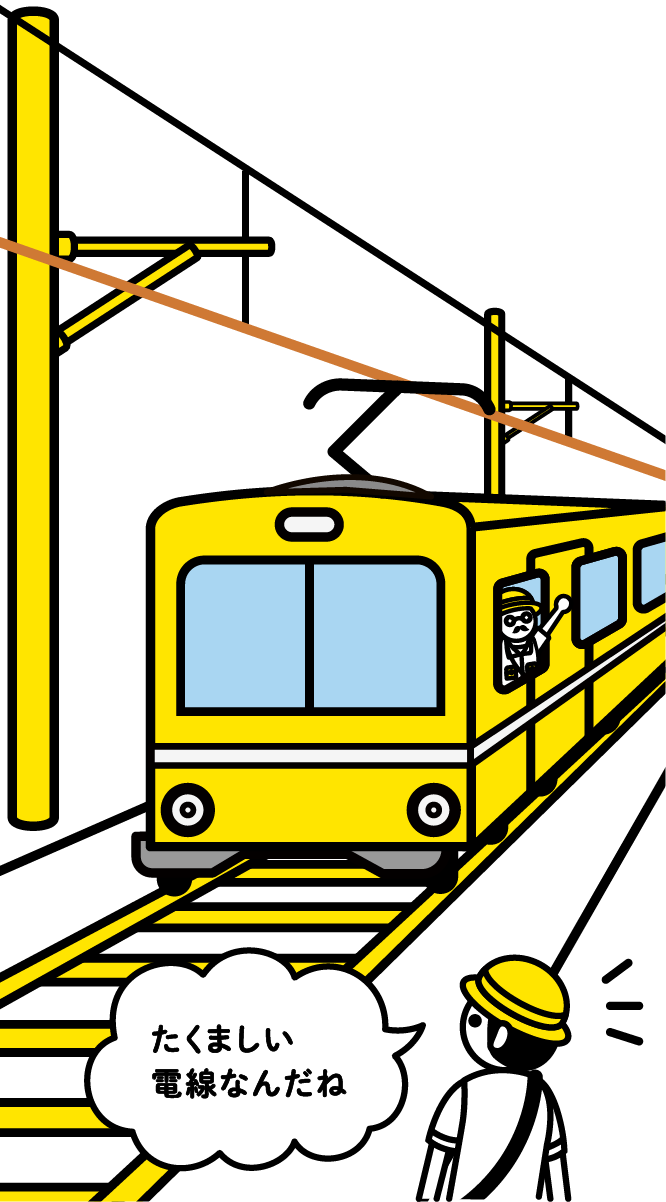

日本の主な路線を一本につなぎ合わせてみると、約27,500km※あると言われています。そこを走る電車に、電力を供給しているのがトロリ線です。

それにしても、電車の上にはたくさん線がありますよね?トロリ線は電車に一番近い線で、電車の屋根にあるパンタグラフとダイレクトに接しています。その幅わずか12~15mmほどの細い線は、純粋な銅線もしくは銅合金線でつくられていて、電気を無駄なく使えるように電気抵抗が小さい機能を備えています。

それに加えて、まっすぐにピンと引っ張る力や、パンタグラフによる摩耗に耐える丈夫さも兼ね備えた、頑張り屋の電線なのです。

※国土交通省 鉄道統計年報[令和4年度]営業旅客路線より

よくみると…

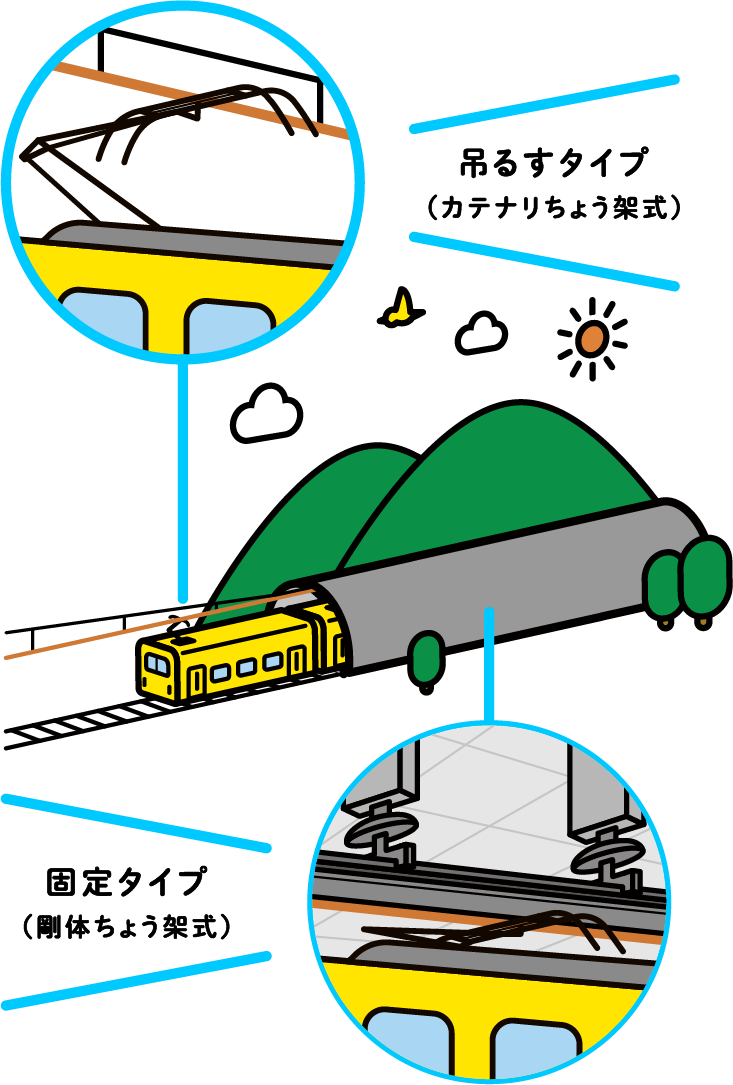

布設方式に違いあり!

トロリ線の張り方には、吊るすタイプと固定タイプがあります。吊るすタイプは、屋外を走る在来線や、高速で走行する新幹線などに採用されています。一方、固定タイプは、電車の上部にスペースを確保しづらい路線のために開発されたもので、地下鉄などで見られます。

例えば、相互乗り入れにより両タイプの路線を走る電車は、張り方の違うトロリ線を並行にオーバーラップさせることで、乗客が気づかないうちに電力供給ルートを切り替えています。そのおかげで、私たちは遠くまでラクに移動できるんですね。

トロリ線は、パンタグラフと接触しながら電力を送るために、

ボディがすり減っていく運命にある電線。

年間にして700km ~ 1,100km ほどが、新しく張り替えられています。

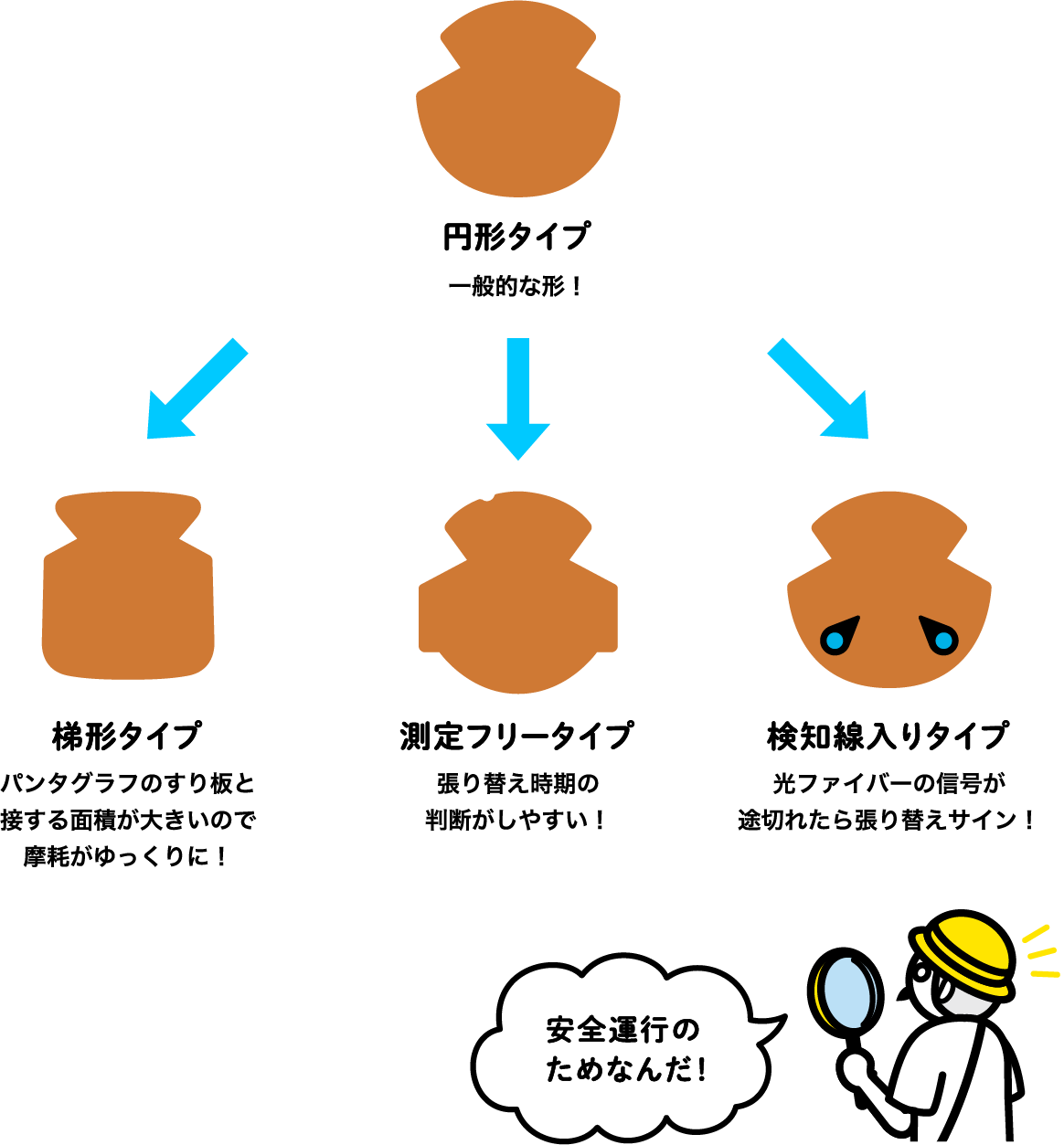

断面をみてみると、できるだけ長く安全に使用するための工夫が、明らかになってきます。

明治時代に誕生したトロリ線は、

鉄道の発展に欠かせない重要な存在。

乗り鉄、撮り鉄。

“電線鉄”もあったらいいのにね。